Die Angst vor Veränderung und vor Fehlern ist derzeit groß in deutschen Chefetagen. Gerade für die, die geglaubt haben, sich für den Rest ihres Arbeitslebens aus dem hart erarbeiteten Erfahrungs- Wissensschatz der letzten 10 bis 15 Jahre bedienen zu können, ist alles anders gekommen. Die Corona Pandemie hat einen regelrechten Change Boost entfacht. Das schürt Ängste. Auf allen Seiten. Wir geben Tipps, um diese abzuflachen.

Auf der Schwelle ins New Work Zeitalter

Die letzten Monate hatten es in sich. Führungskräfte mussten umdenken, als Unternehmen ihre Mitarbeiter ad hoc ins Home-Office schickten. Für sie hieß es: Plötzlich Digital Leadership. Viele stellten sich der Herausforderung mit aufgekrempelten Ärmeln und das Experiment gelang vielerorts besser als gedacht. Das hat einen Change-Prozess im Gang gesetzt, der seinesgleichen sucht.

Nicht nur bei der Allianz soll der Ausnahmezustand zum Normalzustand werden. Der Münchener Versicherungskonzern will seine Mitarbeiter auch nach der Pandemie im Home-Office arbeiten lassen. Auch die Deutsche Bank, JP Morgan, SIEMENS und der Techgigant Facebook rechnen bereits die Vorteile einer dauerhaften Heimarbeit durch.

New Work von jetzt auf gleich

Für Unternehmen und Leader bedeutet das: New Work von jetzt auf gleich. Aber geht das so einfach über Nacht? Wenn man sich einmal anschaut, was hinter dem New-Work-Begriff steht, wird man schnell zur Einsicht gelangen: Das kann nicht klappen. Die Idee von der neuen Arbeitswelt geht auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück, der davon ausging, dass die Globalisierung und Digitalisierung massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben würden: In der Kombination würden diese Trends zu einer Vernetzung der Arbeitswelt über Zeit- und Ortsgrenzen hinweg führen und Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Arbeitsweisen und Arbeitsräume sich verändern.

Bergmann führt weiter aus, dass New Work das Ergebnis eines langen Prozesses ist. Im Mittelpunkt stehen die Autonomie des einzelnen, das Übertragen von Verantwortung seitens der Führungskraft und ein Führungsstil, der nicht durch Vorgabe und Kontrolle, sondern durch coachende Elemente gekennzeichnet ist.

LESETIPP

IPA Magazin für people management

Leadership, Change & Digitalisierung, New Work & Talent Management – alles rund um people management- lesen Sie im Magazin (1x Quartal). Expertenberichte, Interviews mit Top Leadern, Strategie- und Umsetzungs-Know- how nicht verpassen. Jetzt downloaden!

Mehr Selbstbestimmung in der Arbeitswelt

Logisch: Wenn Teams künftig virtuell zusammenarbeiten, entfällt der schnelle Gang des Chefs zum Schreibtisch des Kollegen wegen einer Rückmeldung. Also müssen Mitarbeiter künftig selbstständiger arbeiten. Der Chef moderiert laufende Prozesse eher, sorgt dafür, dass Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, dass Timelines eingehalten werden und evaluiert im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen neue Ideen.

Mehr als Home-Office

So mancher Führungskraft dämmert es jetzt auch so langsam: Das, was in Unternehmen jetzt schnell übers Knie gebrochen werden soll, ist nichts Geringeres als ein totaler Umbau der Arbeitswelt. Es geht um weit mehr als ein bisschen Home-Office. Das schürt gewaltige Ängste bei Managern (s. auch mein Artikel Homeoffice holt mich hier raus), aber die Angst vor Veränderung ist auch bei den Mitarbeitern spürbar.

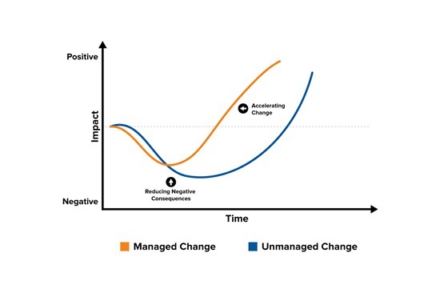

Dass ein Change mit Ängsten einhergeht, ist nicht neu. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und fasst jede Form der Veränderung als Bedrohung auf. Die nachfolgende Grafik zeigt den klassischen Verlauf eines Change Projekts in Form einer Kurve. Man sieht: Der Ausschlag nach unten in eine Phase der Depression ist bereits bei „normalen“ Change Projekten nicht zu unterschätzen.

(Grafik www.mindtools.com)

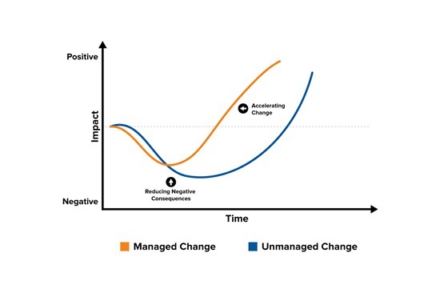

Neukonfiguration der Organisation schürt Ängste

Wie tief sackt die Kurve aber erst ab, wenn es um die totale Neukonfiguration der Organisation geht? Und genau hier liegt die große Gefahr des Scheiterns. Denn Angst lähmt. Die Frage ist also die: Wie kann es Führungskräften gelingen, die Kurve abzuflachen, die natürlichen Change-Schmerzen abzumildern und die Mitarbeiter sicher und stark durch die Veränderung zu führen? Die Antwort darauf lautet: Die Veränderungen muss aktiv gemanagt und kommuniziert werden. Außerdem sollten Sie sich nicht vor Konflikten scheuen.

Mitarbeitende durch die Veränderung führen

Hier ein paar Tipps und Hebel für aktive Change Manager:

#1 Erst die Diagnose, dann die Kür

Kein Mediziner dieser Welt würde ein Medikament verschreiben, ohne nicht vorher genau untersucht zu haben, woran der Patient leidet. Das wäre ein Kunstfehler. Ähnlich ist es mit einer Organisation, die sich im Change befindet. Neue Organisationsstrukturen können nicht einfach verordnet werden. Damit sie die gewünschte Wirkung entfalten, müssen sie entwickelt werden. Und zwar von allen. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in den Change mit ein. Erfragen Sie, welche Wünsche und Ideen sie haben und schaffen Sie zusammen Strukturen, die alte Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Nur eine mit weitem Konsens getragene Organisations-Diagnose ermöglicht es, die richtige Kur zu finden.

#2 Prozesse professionell aufsetzen

Sie kennen nun den Status Quo und haben sich neue Ziele gesetzt. Setzen Sie auf dem Weg zum Ziel die neuen Prozesse mit Augenmaß auf. Formieren Sie eine Steuergruppe aus verschiedenen Fachbereichen, die die neuen Workflows ausarbeitet. Verlieren Sie dabei aber nie den heißen Draht zu Ihrer Belegschaft, sondern nehmen Sie diese mit auf die Reise.

#3 Betreiben Sie Infomanagement

Betreiben Sie während des ganzen Prozesses Infomanagement und geben Sie regelmäßig Updates über den aktuellen Stand der Dinge. Informieren Sie über Pläne und Zeithorizonte. So sind Mitarbeiter immer gut informiert und es entstehen keine wilden Gerüchte. Binden Sie Ihre Arbeitnehmer ein, empowern Sie sie, indem Sie sie zu Mitwissern machen und wecken Sie Neugierde für das, was kommt.

#4 Seien Sie Ansprechpartner und Coach

Nicht selten geht ein Change mit Abstrichen einher: Mitarbeiter müssen gehen, Partnerschaften werden gekappt und liebgewonnene Tasks werden durch andere ersetzt. Seien Sie hier authentisch und ehrlich, wecken Sie keine falschen Hoffnungen und überschreiten Sie vor allen Dingen nicht die Kompetenz- und Verantwortungsbereiche anderer Kollegen. Haben Sie stattdessen immer ein offenes Ohr, vollziehen Sie Ängste und Überreaktionen nach. Versuchen Sie diese den Mitarbeitern zu nehmen, indem Sie ihnen die eigene Motivation erklären, den Change voranzutreiben und schaffen Sie auf diese Weise Verständnis. Verzichten Sie unbedingt auf eine Reaktion der Empörung und zeigen Sie persönliche Reife, Ausgeglichenheit und coachen Sie Ihre Mitarbeiter so durch die ungewohnte Situation.

#5 Die Phasen des Change

Ein klassischer Change Prozess gliedert sich in vier Phasen. Überspringen Sie keine, auch wenn’s schnell gehen soll.

- Holen Sie Ihre Mitarbeiter ins Boot und legen Sie in einem allgemeinen Kick-Off dar, welche Veränderungen angedacht sind und warum. Vergessen Sie nicht das „Warum“ zu erläutern. Wie sollen Ihre Mitarbeiter sonst verstehen, warum Sie jetzt bitteschön die ganze Organisation umkrempeln!

- Gehen Sie ans Werk, arbeiten erste Schritte aus und bitten um reflektiertes Feedback der Fachbereiche aus fachlicher Sicht und arbeiten Sie es ein.

- Es folgt die Umsetzungs- und Konsolidierungsphase, in der Sie die neuen Prozesse in der Praxis testen und feinjustieren.

- Geschafft! Alle Pläne sind erfolgreich umgesetzt? Dann kommunizieren Sie auch das. Vielleicht im Rahmen einer kleinen Feier. Für Ihre Mitarbeiter ist das ein wichtiger Meilenstein. Sie wissen nun offiziell, dass die Change-Phase abgeschlossen ist und können sich auf die neue Normalität einstellen.

Fazit

Ein Change ist immer eine Herausforderung – eine bestehende Organisation neu zu denken, ist genauso anspruchsvoll, wie ein Unternehmen neu aufzubauen. Das IPA ist Ihr Sparringspartner im Wandel. In diesen Zeiten besonders, denn Vieles muss schneller gehen als sonst.

Sie brauchen Unterstützung?

Wir sind Ihre Feuerwehrtruppe im Veränderungsgeschehen. Wenn’s brennt, stehen wir an Ihrer Seite. Managed Change – make it faster and more successful!

jud-mackrill-Of_m3hMsoAA-unsplash

jud-mackrill-Of_m3hMsoAA-unsplash

Homeoffice-jan-kopriva-2HrHdKGHspc-unsplash

Homeoffice-jan-kopriva-2HrHdKGHspc-unsplash brad-starkey-5qFGBb4yUyk-unsplash

brad-starkey-5qFGBb4yUyk-unsplash

eyeo

eyeo UDG United Digital Group Jessica Peppel Schulz

UDG United Digital Group Jessica Peppel Schulz

ipa-magazin_Titelbild_4.21

ipa-magazin_Titelbild_4.21 hunters-race-408744-unsplash

hunters-race-408744-unsplash roland-samuel-9COZH5kDJOg-unsplash

roland-samuel-9COZH5kDJOg-unsplash jurica-koletic-oLU63uzhT88-unsplash

jurica-koletic-oLU63uzhT88-unsplash